院長ブログ- BLOG -

頚性うつと向き合うあなたへ: 運動不足はうつ悪化の原因? ウォーキングの効果、そして「うつ解消」への道筋

毎日がんばっているのに、どうも心も体もスッキリしない。首や肩はいつもガチガチで、頭痛やめまいがすることもある。以前は楽しめていたことにも興味が持てず、気分が沈みがち…。30代、40代のあなたは、仕事や家事、育児と、常に様々なプレッシャーの中で過ごしているかもしれません。そんな中で感じる心身の不調は、「頑張りすぎ」のサインであると同時に、「頚性うつ」という状態の可能性も考えられます。

病院で検査を受けても「異常なし」と言われたけれど、やはり辛い。何とかしてこの状態から抜け出し、「元気になりたい」「うつ 解消」したいと願っているのではないでしょうか。もしあなたが、そんな見えない不調に悩まされているなら、この記事はきっとあなたの役に立つはずです。

特に注目したいのが、「運動不足」とあなたの心身の状態の関係性、そして、最も手軽で効果的な「ウォーキング」という手段が、どのようにあなたの不調を和らげ、「うつ 解消」へと導く可能性を秘めているか、ということです。この記事では、5000字にわたって、そのメカニズムと具体的なアプローチを詳しく掘り下げていきます。

あなたの不調、もしかして「頚性うつ」かもしれません

30代、40代は、責任が増え、多忙を極めることの多い時期です。そんな中で感じる原因不明の倦怠感、気分の落ち込み、集中力の低下、不眠、イライラ、そして慢性的な首や肩の凝り、頭痛、めまい、吐き気…。これらの症状は、一般的な「うつ病」と似ているため、「うつ病」と診断されることもありますが、その根本に「首(頚部)」の問題がある場合、「頚性うつ」と呼ばれます。

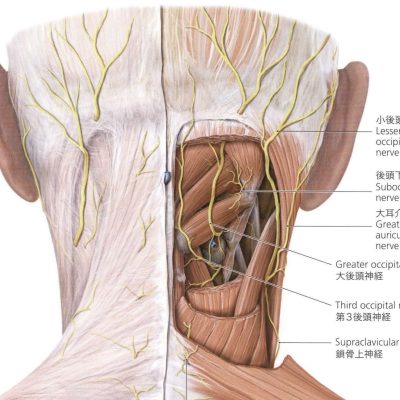

頚性うつは、首周りの筋肉の異常な緊張や、背骨(頚椎)のわずかな歪みなどが原因で、首を通る血管や神経、特に自律神経が圧迫されたり刺激されたりすることで起こると考えられています。自律神経は、私たちの意思とは無関係に、心臓の動き、呼吸、消化、体温調節、ホルモン分泌、そして心の状態までをもコントロールしている非常に重要な神経システムです。首の問題によってこの自律神経のバランスが乱れると、全身に様々な不調が現れるのです。

病院で様々な検査を受けても「異常なし」とされることがあるのは、一般的な画像診断などでは首周りの微細な異常や、自律神経の乱れそのものを捉えにくい場合があるからです。しかし、症状として明らかな辛さを感じているのですから、それを無視することはできません。

なぜ運動不足があなたの不調を深めるのか? 恐るべき運動不足の不利益

「頚性うつ」の疑いがある方の中には、体を動かすのが億劫になってしまったり、不調のせいで運動する気になれない、という方も多いでしょう。しかし、残念ながら、その「運動不足」こそが、あなたの心身の不調をさらに悪化させている可能性があるのです。

現代社会、特に都市部で働く30代、40代は、慢性的な運動不足に陥りやすい環境にいます。通勤は電車や車、仕事はデスクワークが中心、帰宅すれば家事や育児に追われ、自分のための運動時間はなかなか取れない…これは、多くの人が経験している状況です。しかし、人間の体は、適度に動かされることを前提に作られています。運動不足が続くと、心身に様々な不利益が生じます。

身体への深刻な影響

- 血行不良の悪化

運動は全身の血行を促進するポンプの役割を果たします。運動不足になると、血液の循環が悪くなり、特に重力の影響を受けやすい下半身や、同じ姿勢で固まりがちな首や肩周りの血行がさらに滞ります。これは、「頚性うつ」の根本原因の一つである首周りの凝りや血行不良を悪化させる直接的な要因となります。新鮮な酸素や栄養が体の隅々まで届きにくくなり、老廃物も滞りやすくなります。

- 筋力の低下と姿勢の悪化

体を支える筋力が衰えると、正しい姿勢を維持するのが難しくなります。猫背になったり、首が前に突き出たりする姿勢は、首や肩への負担を増大させ、凝りや痛みを引き起こします。また、体全体の筋力低下は、少し動いただけでも疲労を感じやすくなり、さらに運動から遠ざかる悪循環を生みます。

- 代謝の低下:

運動はエネルギー消費を増やし、体の代謝を活発にします。運動不足になると代謝が落ち、脂肪がつきやすくなったり、体が冷えやすくなったりします。冷えは血行不良を招き、さらなる不調に繋がります。

- 免疫力の低下:

適度な運動は免疫細胞の働きを活性化させ、病気にかかりにくい体を作ります。運動不足は免疫力を低下させ、風邪をひきやすくなったり、体調を崩しやすくなったりします。

- 睡眠の質の低下

日中に体を十分に動かさないと、夜になっても体が疲れを感じにくく、スムーズに入眠できなかったり、眠りが浅くなったりします。睡眠不足や質の悪い睡眠は、心身の疲労回復を妨げ、「頚性うつ」の症状である倦怠感や気分の落ち込みを悪化させます。

精神への深刻な影響

- 気分の落ち込みと不安感の増大

運動不足は、脳内の神経伝達物質のバランスを崩す可能性があります。特に、幸福感や気分の安定に関わるセロトニンや、意欲や快感に関わるドーパミンなどの分泌が低下することが知られています。これにより、気分が落ち込みやすくなったり、漠然とした不安を感じやすくなったりします。

- ストレス解消機会の減少

体を動かすことは、強力なストレス解消法の一つです。運動することで、ストレスホルモンが減少し、気分転換になります。運動不足になると、この有効なストレス解消の手段を失うことになり、ストレスが溜まりやすくなります。

- ポジティブ思考の困難化

運動によって得られる達成感や爽快感は、思考をポジティブに切り替える助けになります。運動不足でこれらの機会が減ると、ネガティブな考えにとらわれやすくなることがあります。

- 自己肯定感の低下

体がだるい、思うように動けないという状態が続くと、「自分はダメだ」「何もできない」といった自己否定的な感情が生まれやすくなります。運動不足は、このように自己肯定感を低下させる要因の一つとなり得ます。

これらの身体的・精神的な不利益は、一つ一つが独立しているのではなく、相互に影響し合っています。「運動不足 元気になりたい」と思っても、運動不足がさらなる不調を招き、それがまた運動への意欲を削ぐ…という悪循環に陥ってしまうのです。そして、この悪循環は、「頚性うつ」の症状をさらに複雑にし、改善を困難にする可能性があります。

「うつ 解消」への優しい一歩:ウォーキングがもたらす驚くべき効果

では、この運動不足の悪循環を断ち切り、「頚性うつ」に伴う辛い症状を和らげ、「うつ 解消」へと向かうためには、どうすれば良いのでしょうか? そこでおすすめしたいのが、「ウォーキング」です。

「たかがウォーキングで?」と思うかもしれません。しかし、ウォーキングには、あなたの心と体に驚くほど多様で強力なポジティブな効果をもたらす科学的な根拠があります。特別なスキルや高価な道具も必要なく、自分のペースで、いつでもどこでも始められるウォーキングは、「頚性うつ」に悩む方にとって、まさに「うつ 解消」への優しい、そして効果的な一歩となり得るのです。

身体への科学的効果

- 劇的な血行促進効果

ウォーキングは全身の筋肉を使いますが、特にふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」と呼ばれ、下半身の血液を心臓に送り返す重要な役割を担っています。ウォーキングによってこのふくらはぎがしっかり働くことで、全身の血行が促進されます。血行が改善されることで、首や肩周りの筋肉への酸素供給が増え、老廃物の排出が促され、凝りや痛みの緩和に繋がります。また、脳への血流も増加し、脳機能の活性化にも役立ちます。

- 筋肉の緊張緩和と姿勢改善

リズミカルなウォーキングは、硬くなった筋肉をほぐし、全身のバランスを整える効果があります。特に、正しいフォームで歩くことを意識すると、体幹や背中の筋肉も使われるため、姿勢の改善に繋がります。良い姿勢は首や肩への負担を減らし、「頚性うつ」の根本原因へのアプローチとなります。

- 自律神経のバランス調整

一定のリズムで体を動かす「リズム運動」は、自律神経のバランスを整える効果が非常に高いことが知られています。ウォーキングもその代表的なリズム運動です。自律神経のうち、活動時に優位になる交感神経と、リラックス時に優位になる副交感神経の切り替えがスムーズになり、心身の過緊張が和らぎます。これは、「頚性うつ」で乱れがちな自律神経の調子を整え、「うつ 解消」に直接的に寄与します。

- 睡眠の質の改善

適度な運動による心地よい疲労感は、寝付きを良くし、深い眠りを促します。日中にウォーキングで体を動かすことで、体内時計も整えられ、規則正しい睡眠リズムを作りやすくなります。質の良い睡眠は、心身の疲労回復に不可欠であり、「うつ 解消」の土台となります。

精神への驚くべき効果

- セロトニン分泌の促進

ウォーキングのようなリズム運動は、脳内の神経伝達物質であるセロトニンの分泌を促進することが科学的に証明されています。セロトニンは、気分の安定、幸福感、安心感、そして意欲に関わる重要なホルモンです。セロトニンが十分に分泌されることで、気分の落ち込みや不安感が軽減され、ポジティブな気持ちになりやすくなります。これは、「うつ 解消」を目指す上で非常に重要な効果です。

- エンドルフィンの分泌

ウォーキングをある程度続けると、「ランナーズハイ」と呼ばれる多幸感を感じることがあります。これは、脳内でエンドルフィンという物質が分泌されるためです。エンドルフィンには、鎮痛効果や気分の高揚効果があり、ストレスやネガティブな気分を和らげる働きがあります。

- 脳由来神経栄養因子 (BDNF) の増加

ウォーキングなどの有酸素運動は、脳内でBDNFと呼ばれるタンパク質の生成を促進します。BDNFは、神経細胞の成長や修復、ネットワークの強化に関わっており、「脳の栄養」とも呼ばれます。BDNFが増加することで、記憶力や学習能力が向上するだけでなく、ストレスに対する耐性が高まったり、気分の落ち込みが改善されたりすることが研究で示されています。「うつ 解消」と脳機能の活性化は密接に関わっています。

- マインドフルネス効果

歩くという単純な動作に集中することで、頭の中でぐるぐる考えてしまうネガティブな思考や雑念から一時的に離れることができます。足が地面に着く感覚、風の音、周りの景色など、五感を意識することで、「今、ここ」に集中するマインドフルネスの状態に入りやすくなります。これは、不安やストレスに囚われがちな心を落ち着かせ、「うつ 解消」の一助となります。

- ストレス軽減とリフレッシュ

体を動かすこと自体が、溜まったエネルギーを発散させ、ストレスを軽減する効果があります。また、外に出て新鮮な空気を吸い、景色を変えることは、気分転換になり、心をリフレッシュさせます。自然の中を歩く場合は、さらにヒーリング効果も期待できます。

- 達成感と自己肯定感

ウォーキングを続けることで、「今日も歩けた!」という小さな達成感を得られます。目標を設定し、それをクリアしていくことで、自信がつき、自己肯定感が高まります。これは、気分の落ち込みに悩む方にとって、非常に大きな支えとなります。

これらの効果は、単独で作用するのではなく、相互に影響し合いながら、心身全体のバランスを整えていきます。血行が良くなることで脳に酸素が行き渡りやすくなり、セロトニン分泌が促される。自律神経が整うことで睡眠の質が向上し、日中の活動性が増す…といった具合に、良いスパイラルが生まれるのです。ウォーキングは、「うつ 解消」への道筋を照らす、希望の光と言えるでしょう。

今日から始めるウォーキング実践ガイド:無理なく続けるためのヒント

ウォーキングがあなたの心と体にもたらす恵みを理解したら、次は実践です。「でも、しんどくてなかなか始められない…」そう感じるかもしれません。大丈夫です。完璧を目指す必要はありません。大切なのは、「無理なく、自分のペースで」始めることです。

始める前の準備

- 専門家への相談

もし「頚性うつ」の診断を受けている場合や、他に持病がある場合は、ウォーキングを始める前に必ず主治医に相談してください。現在のあなたの体調に合った、適切な運動量や注意点についてアドバイスをもらいましょう。筋肉や骨格の状態に不安があれば、当院へご相談ください。

- 服装と靴

特別なウェアは必要ありませんが、動きやすい服装と、クッション性のある歩きやすいスニーカーを選びましょう。足に合わない靴は、膝や腰を痛める原因になります。

- 時間帯

いつ歩くのがあなたにとって一番心地よいですか? 朝の新鮮な空気の中、昼休みの気分転換に、あるいは夕方のリラックスタイムに。自分のライフスタイルに合わせて、続けやすい時間を選びましょう。朝日を浴びながら歩くと、体内時計が整い、セロトニン分泌も促されやすいというメリットがあります。

実践のポイント

- 「少しだけ」からスタート

最初から「毎日1時間歩くぞ!」と意気込む必要はありません。まずは「10分だけ外に出よう」「家の周りを一周してみよう」といった、ごく短い時間・距離から始めましょう。体が慣れてきたら、少しずつ時間や距離を伸ばしていけば良いのです。

- 正しい姿勢を意識

効果的なウォーキングのためには、少しだけ姿勢を意識しましょう。

顎を軽く引き、視線はまっすぐ前を見る。

背筋を伸ばし、肩の力を抜く。

腕を軽く曲げ、前後にリズミカルに振る。

足はかかとから着地し、つま先で地面を蹴るように意識する。

歩幅は、いつもより少しだけ大きくする。

- 呼吸を意識

歩きながら、深くゆっくりとした呼吸を心がけましょう。鼻から吸って口からゆっくり吐き出す腹式呼吸を意識すると、リラックス効果も高まります。

- 頻度と目標

毎日歩くのが理想的ですが、週に3~4回でも十分効果はあります。「まずは週に3回、15分散歩してみよう」といった具体的な目標を立てると、続けやすくなります。

- 場所選び

車通りの少ない道、公園、河川敷など、自分が心地よいと感じる場所を選びましょう。景色が変わると飽きずに続けやすくなります。天候が悪い日は、ショッピングモールの中を歩いたり、フィットネスジムのウォーキングマシンを使ったりするのも良いでしょう。

継続のための工夫

- 「ながら」ウォーキング

好きな音楽を聴きながら、興味のあるポッドキャストを聴きながら歩くと、時間が経つのが早く感じられ、楽しく続けられます。

- 誰かと一緒に

家族や友人、パートナーと一緒に歩くと、励みになり、話し相手がいることで気分転換にもなります。

- 目的を作る

「あのカフェまで歩いて行こう」「この公園まで行ったら帰ろう」など、小さな目的を設定すると、モチベーションが維持しやすくなります。

- 記録をつける

スマートフォンのウォーキングアプリや万歩計を使って、歩数や距離、時間を記録してみましょう。自分の頑張りが見える化されると、達成感が得られ、モチベーションに繋がります。最近は歩くことでポイントがつくアプリもあり、お小遣いを稼ぎながら健康になれて一石二鳥です。

- 完璧を目指さない

疲れている日や、どうしても気分が乗らない日があっても大丈夫です。そんな日は無理せず休みましょう。「今日はダメだった」と自分を責める必要はありません。「明日また少し歩いてみよう」と、気楽に構えることが大切です。

- 変化に気づく

ウォーキングを続けるうちに、体の軽さ、気分の変化、睡眠の質の改善など、小さな変化が現れるはずです。その変化に意識的に気づき、自分自身の頑張りを褒めてあげましょう。

ウォーキング以外のセルフケアも大切に

ウォーキングは「頚性うつ」やそれに伴う不調に対して非常に有効な手段ですが、それだけで全てが解決するわけではありません。ウォーキングと組み合わせて、他のセルフケアも取り入れることで、さらなる相乗効果が期待できます。

- バランスの取れた食事

栄養バランスの取れた食事は、心身の健康の基本です。特に、脳機能や神経の働きに関わるビタミンB群やD、オメガ3脂肪酸などを意識して摂取しましょう。

- 十分な睡眠

質の良い睡眠は、心身の回復に不可欠です。毎日同じ時間に寝て起きるように心がけ、寝る前にはカフェインやアルコールを控え、リラックスできる環境を整えましょう。

- 首肩周りのケア

ウォーキングで血行を促進するだけでなく、首や肩周りのストレッチやマッサージを取り入れるのも効果的です。温かいタオルで温めるのも良いでしょう。

- リラクゼーション法

深呼吸、瞑想、ヨガ、アロマセラピーなど、自分がリラックスできる方法を見つけ、日常に取り入れましょう。

そして、最も重要なのは、一人で抱え込まないことです。辛い時は、信頼できる家族や友人、パートナーに話を聴いてもらうだけでも心が軽くなることがあります。また、「うつ 解消」に向けて、専門家(医師、カウンセラー、理学療法士など)のサポートを積極的に求めることも、非常に大切です。

おわりに:希望を持って、あなたのペースで

この記事を最後まで読んでくださったあなたは、「頚性うつ」かもしれないという辛い状況から、「うつ 解消」を目指し、心身をより良い状態にしたいと強く願っているはずです。その前向きな気持ちこそが、変化への最初の、そして最も重要な一歩です。

ウォーキングは、魔法のようにすぐに全ての不調を消し去るものではないかもしれません。しかし、継続することで、あなたの心と体の中に確実に良い変化をもたらします。血行が改善され、固まっていた首や肩が少しずつ楽になる。セロトニンが増え、少しだけ前向きな気持ちになれる時間が増える。よく眠れた日は、少しだけ体が軽く感じる…そんな小さな変化の積み重ねが、やがて大きな変化に繋がっていくのです。

運動不足だった自分を責める必要はありません。これまでの辛さを乗り越えようとしている自分自身を、どうか褒めてあげてください。そして、「うつ 解消」という目標に向かって、今日から、あなたのペースで、ウォーキングという優しい一歩を踏み出してみませんか。

焦る必要はありません。毎日じゃなくても、短時間でも良いのです。まずは、外に出て、空気を吸い込み、足が地面に着く感覚を意識してみることから始めてみましょう。その一歩一歩が、あなたの心と体を、より健やかな未来へと確実に運んでくれるはずです。希望を持って、あなたのペースで、歩き続けてください。

- お電話でのご予約06-6334-0086 お電話でのご予約06-6334-0086

-

ご予約・お問い合わせ

フォームはこちら