FUNA-IN コラム- COLUMN -

その首コリ、適応障害のサインかもしれません |心と体のつながりを徹底解説

適応障害とは

適応障害とは、仕事や人間関係、家庭環境などのストレスが原因で、心身のバランスを崩し、社会生活に支障をきたす精神疾患です。ストレスの原因がはっきりしており、その原因から離れると症状が和らぐのが特徴です。

適応障害の症状は、気分の落ち込みや不安、不眠といった精神的なものだけでなく、頭痛、吐き気、動悸、そして首や肩の強いこりといった身体的な症状も多く現れます。

なぜ適応障害で首がこるのか?

「心の不調」と「首こり」は、一見関係ないように思えるかもしれません。しかし、両者には密接なつながりがあり、主に以下のメカニズムで首こりが引き起こされると考えられています。

- ストレスによる自律神経の乱れ

強いストレスを感じると、私たちの体は緊張状態になります。この時、心身を活発にする「交感神経」が優位になり、リラックスさせる「副交感神経」とのバランスが崩れます。自律神経は、筋肉の緊張もコントロールしているため、交感神経が優位な状態が続くと、首や肩の筋肉が常にこわばった状態になり、慢性的なこりを引き起こします。 - 無意識の食いしばりや猫背

ストレスを感じると、無意識に歯を食いしばったり、頬杖をついたり、姿勢が悪くなったりすることが増えます。こうした癖は、首や肩、顎の筋肉に過度な負担をかけ、こりや痛みを悪化させる原因となります。 - 血流の悪化

筋肉が緊張すると、その部分の血流が悪くなります。特に首は、脳へ血液を送る重要な血管が通っているため、血流が悪化すると、脳への酸素や栄養の供給が不足し、さらにイライラや不安感といった精神的な不調を招く悪循環を生み出してしまうことがあります。

適応障害の主な症状

適応障害は、身体と精神の両面に様々な症状が現れます。首コリもその一つですが、以下のような症状が同時に現れる場合は、適応障害の可能性を考慮し、専門機関への相談を検討しましょう。

精神的な症状

- 気分の落ち込み、憂鬱感

- 不安や緊張、イライラ

- 集中力や意欲の低下

- 不眠症

身体的な症状

- 強い首や肩のこり

- 緊張型頭痛

- めまい、動悸

- 倦怠感、疲労感

- 吐き気、腹痛

治療法と自分でできるセルフケア

適応障害の治療では、まずストレスの原因から離れることが最も重要です。また、心と体の両方からアプローチすることが回復への鍵となります。

医療機関での治療

- 精神科・心療内科

ストレスの根本原因を特定し、カウンセリングや、必要に応じて薬物療法(抗不安薬など)が行われます。 - 整形外科・ペインクリニック

首や肩のこりが特に強い場合は、専門医による理学療法やマッサージ、場合によってはブロック注射が有効なことがあります。

自宅でできるセルフケア

- ストレスからの休息

仕事や学校など、ストレスの原因から一時的に距離を置くことで、心身の回復を促します。 - 首のストレッチやマッサージ

毎日、ゆっくりと首を動かしたり、温めたりすることで、筋肉の緊張をほぐし、血行を促進しましょう。 - 質の良い睡眠

入浴で体を温める、寝る前にスマートフォンを見ないなど、リラックスできる時間を作り、質の良い睡眠を心がけましょう。

まとめ

適応障害は、心だけでなく、首や肩のこりといった身体症状としても現れます。特に慢性的な首こりに悩まされている方は、その背景に強いストレスが隠れている可能性があります。

一人で悩まずに、まずは心療内科や精神科などの専門医に相談し、ご自身の状態を正しく理解することが大切です。そして、適切な治療とセルフケアを続けることで、心と体の両方の健康を取り戻していきましょう。

当院でのアプローチ

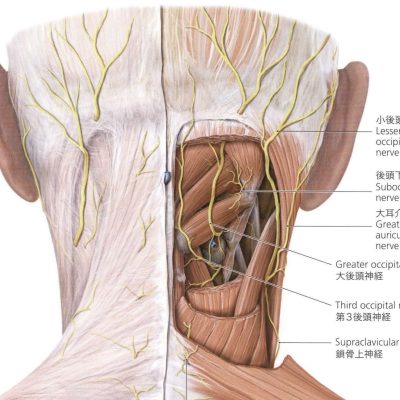

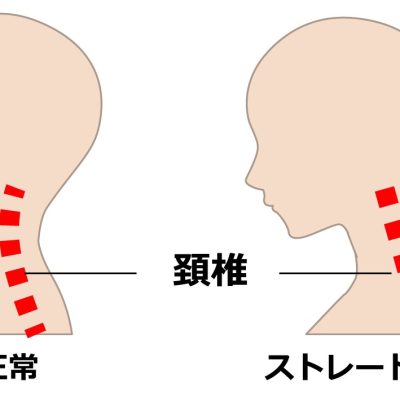

当院では、適応障害の方にみられる首こりなどの身体症状は「メンタル」と「頚椎配列の乱れ」、「頚部筋群の線維化、癒着」が合わさったものと考え、患者さんの状態に合わせた治療を組み立てています。

詳しくはこちらの記事、以下の関連記事をお読みください。

→ 後頭下筋のこりがうつ症状を招く? 心と体の意外なつながり

- お電話でのご予約06-6334-0086 お電話でのご予約06-6334-0086

-

ご予約・お問い合わせ

フォームはこちら