院長ブログ- BLOG -

枕の高さと「頚性うつ」の関係性: 改善のポイントを解剖学と研究から考えます

なんだか心も体もスッキリしない、憂鬱な気分が続く…そうした不調を感じる時、原因は心の疲れだけではないかもしれません。実は、首の状態、特に頚椎という首の骨の並びが、心身の調子に深く関わっていることがあるのです。近年、「頚性うつ」という言葉とともに、首の問題がうつ病に似た様々な症状を引き起こす可能性が注目されています。そして、この首の健康を守る上で、私たちが毎晩使う「枕の高さ」が非常に大切だということが分かってきています。今日は、体の仕組みと、これまでの研究から見えてきた枕の高さの大切さについて、優しい言葉でご紹介したいと思います。

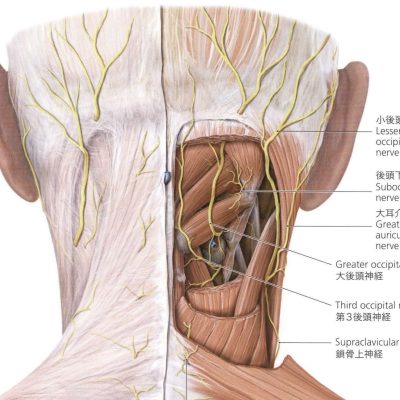

首の骨と筋肉、そして大切な神経

私たちの首には、頚椎という7つの骨が積み重なっています。この骨の並びは、横から見るとゆるやかなS字カーブを描いているのが理想的とされています。このカーブのおかげで、重たい私たちの頭をうまく支えたり、体への衝撃を和らげたりしています。頚椎の中には、脳と体をつなぐ大切な神経である脊髄が通っています。

また、頚椎の周りにはたくさんの筋肉があります。これらの筋肉は、頭を支えたり、首を動かしたりするために働いています。良い姿勢でいるときは、これらの筋肉はリラックスできていますが、姿勢が悪かったり、頚椎の並びが乱れたりすると、筋肉は常に緊張して硬くなってしまいます。

さらに、頚椎のすぐそばには、私たちの体の様々な働きを自動的に調節している「自律神経」の大切な通り道や、神経の集まり(神経節)があります。この自律神経は、心臓を動かしたり、息をしたり、胃腸を働かせたり、体温を調節したりと、私たちが意識しないでも生きていくために必要なことを全て行ってくれています。特に、体の活動モードをオンにする交感神経の集まり(星状神経節など)は、頚椎の前の方に位置しているのです。

なぜ、首の並びの乱れや筋肉の硬さが心身の不調につながるのでしょう?

日中の悪い姿勢や、首に負担のかかる動作が続くと、頚椎の本来のカーブが崩れてしまうことがあります。例えば、首が前に突き出てしまうような姿勢です。このような状態が続くと、首周りの筋肉は休むことができず、硬く凝り固まってしまいます。

困ったことに、硬くなった首の筋肉や、並びが乱れた頚椎が、そのすぐ近くにある自律神経やその神経節を物理的に圧迫したり、引っ張ったりしてしまうことがあると考えられています。特に、活動モードをオンにする交感神経の神経節が刺激されると、交感神経が必要以上に働きすぎてしまうことがあります。

交感神経が常に働きすぎている状態が続くと、体はリラックスできず、常に緊張しているような状態になります。これは、心臓がドキドキしたり、汗がたくさん出たり、手足が冷たくなったり、お腹の調子が悪くなったりといった体の不調として現れます。そして、自律神経の乱れは、脳の働きにも影響を与え、気持ちが落ち着かなくなったり、不安を感じやすくなったり、よく眠れなくなったり、体がだるく感じたり、集中力が続かなくなったりといった、うつ病に似た精神的な症状を引き起こすことがあるのです。これが、「頚性うつ」という状態の背景にあると考えられています。

毎日の眠りが首の健康を左右する:枕の高さの重要性

私たちは一日のうち約3分の1もの時間を眠って過ごします。この長い睡眠時間の間、首の状態がどうなっているかは、首の健康、ひいては心身の健康にとって非常に重要です。もし、枕の高さが合っていないと、眠っている間に頚椎の自然なカーブが崩れてしまったり、首の筋肉がリラックスできなかったりします。

適切な枕の高さの目標は、眠っている間も、立っている時のように頚椎が自然なS字カーブを保つことです。横向き寝の場合は、頭の中心と体の中心がまっすぐになるような高さが良いとされています。こうすることで、首の骨や関節、靭帯に余計な負担がかからず、首周りの筋肉もリラックスできます。そして、これが頚椎の周りにある自律神経節への不要な圧迫や牽引を防ぐことにつながるのです。

研究から見えてくる「良い枕の高さ」とは

これまでの様々な研究でも、枕の高さが首の健康に与える影響が調べられています。例えば、ある研究では、個人の体格(身長、首の長さなど)や寝る姿勢(仰向けか横向きか)によって、快適で首への負担が少ない枕の高さが異なることが示されています。

研究の多くが指摘しているのは、高すぎる枕も低すぎる枕も、頚椎の自然なカーブを崩し、首の筋肉に負担をかける可能性があるということです。高すぎる枕は首が不自然に曲がってしまい、低すぎる枕は首が後ろに反りすぎてしまいます。どちらの場合も、首周りの筋肉はリラックスできず、血行も悪くなりやすいため、凝りや痛みの原因となるだけでなく、自律神経への影響も懸念されます。

論文に基づいた具体的な数値を示すことは難しい場合もありますが、研究の原則として共通しているのは、「寝ている姿勢で、立っている時のように頚椎の自然なカーブが保たれる高さが理想的である」ということです。そして、その理想的な高さは、人それぞれ異なるため、自分に合った枕を見つけることの大切さが強調されています。体のラインに合わない枕を使っていると、睡眠中に首周りの筋肉が緊張し続け、これが日常的な首の凝りや痛みに繋がり、さらには頚椎の並びの乱れや自律神経への刺激を引き起こす可能性を高めてしまうのです。

※ 適切な枕についてはこちらの記事: 頚性神経筋症候群、頚性うつの首こり、肩こり予防法 ~快適睡眠まくらの作り方~ を合わせてお読みください。

枕だけでなく、日中のケアも大切

枕の高さは、長い睡眠時間における首の健康を守るためにとても大切ですが、それだけで全てが解決するわけではありません。日中の姿勢に気をつけたり、適度に首や肩を動かしたり、ストレスをため込まないようにしたりすることも、頚椎の健康を保ち、頚性うつのような不調を防ぐためには重要です。

まとめ:首へのやさしさが、心地よい毎日をサポートする

「頚性うつ」は、頚椎の並びの乱れや首の筋肉の硬さが、すぐ近くにある自律神経に影響を与え、心身の様々な不調を引き起こすと考えられています。そして、この首の健康を保つ上で、毎日の睡眠時に使う枕の高さが非常に重要であることが、体の仕組みからも、これまでの研究からも分かってきています。

自分に合った適切な高さの枕を使うことで、睡眠中に頚椎の自然なカーブを保ち、首周りの筋肉をリラックスさせることができます。これは、自律神経への不要な刺激を防ぎ、自律神経のバランスを整えることに繋がる可能性があります。首元への少しの気遣いが、心地よい眠りを誘い、心も体も健やかに過ごすための第一歩となるでしょう。

- お電話でのご予約06-6334-0086 お電話でのご予約06-6334-0086

-

ご予約・お問い合わせ

フォームはこちら