院長ブログ- BLOG -

深呼吸と腹式呼吸の違いを解説 ~自律神経・セロトニン・うつへの効果と頚性うつ改善の可能性~

はじめに

日々の生活の中で、私たちは無意識のうちに呼吸をしています。しかし、意識的に呼吸を深く行うことは、心身の健康に驚くほどの効果をもたらす可能性があります。特に、「深呼吸」や「腹式呼吸」といった呼吸法は、ストレス軽減やリラックス効果があるとして広く知られています。

今回は、混同されがちな深呼吸と腹式呼吸の違いを明確にし、それぞれの呼吸法が自律神経、セロトニン、そしてうつにどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。

さらに、近年注目されている「頚性うつ」の改善に呼吸法がどのように役立つ可能性があるのかについても掘り下げていきます。

深呼吸と腹式呼吸:その違いとは?

「深呼吸をしてください」と促された時、多くの人は胸を大きく膨らませる呼吸を想像するかもしれません。しかし、リラックス効果が高いとされるのは、実は「腹式呼吸」なのです。ここでは、一般的な深呼吸と腹式呼吸の違いを詳しく見ていきましょう。

深呼吸の一般的なイメージ

一般的に「深呼吸」というと、意識的に普段よりも深く息を吸ったり吐いたりする行為を指します。胸を大きく広げ、肺にたくさんの空気を取り込むイメージを持つ方が多いでしょう。これは、主に胸の筋肉(肋間筋など)を使う「胸式呼吸」に近い呼吸法です。胸式呼吸は、交感神経を優位にし、体を活動的な状態にする働きがあります。

腹式呼吸の定義

一方、「腹式呼吸」は、横隔膜という呼吸筋を意識的に使う呼吸法です。息を吸うときには横隔膜が下がり、お腹が膨らみます。息を吐くときには横隔膜が上がり、お腹がへこみます。この呼吸法は、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果が高いとされています。

胸式呼吸との比較

| 呼吸法 | 主に使う筋肉 | 呼吸時の体の動き | 自律神経への影響 | リラックス効果 |

| 胸式呼吸 | 肋間筋 | 胸が大きく上下する | 交感神経を優位に | 低 |

| 腹式呼吸 | 横隔膜 | お腹が大きく膨らむ・へこむ | 副交感神経を優位に | 高 |

深呼吸と腹式呼吸の関係性

「深呼吸」という言葉は広義であり、必ずしも腹式呼吸を指すわけではありません。しかし、リラックス効果や自律神経の調整を目的とするのであれば、横隔膜を意識した腹式呼吸を行うことが重要です。深い呼吸を意識する際に、お腹の動きに注目することで、より効果的な呼吸を行うことができます。

呼吸が自律神経に与える影響:リラックス効果のメカニズム

私たちの体は、意識とは無関係に働く自律神経によってコントロールされています。自律神経には、活動モードの「交感神経」と休息モードの「副交感神経」があり、これらのバランスが崩れると、心身に様々な不調が現れます。呼吸は、この自律神経のバランスを調整する上で非常に重要な役割を果たします。

自律神経系の概要:交感神経と副交感神経

交感神経は、ストレスを感じた時や活動時に優位になり、心拍数を上げたり、血圧を上昇させたり、筋肉を緊張させたりする働きがあります。一方、副交感神経は、休息時やリラックス時に優位になり、心拍数を落ち着かせたり、血圧を下げたり、消化機能を促進したりする働きがあります。

呼吸と自律神経の関連性

呼吸は、数少ない自律神経系の機能の中で、意識的にコントロールできるものです。そのため、呼吸の仕方を変えることで、自律神経の働きを意図的に調整することが可能になります。

腹式呼吸による副交感神経の活性化

ゆっくりとした深い腹式呼吸を行うと、横隔膜が大きく上下に動きます。この動きが、心臓や胃腸などの内臓を優しくマッサージするような効果をもたらし、副交感神経を刺激します。特に、息をゆっくりと長く吐くことは、副交感神経を活性化する上で非常に重要です。副交感神経が優位になると、心身はリラックス状態に入り、ストレス反応が抑制されます。

ストレス軽減と自律神経バランスの改善

現代社会はストレスに満ち溢れており、多くの人が交感神経優位の状態に陥りがちです。 腹式呼吸の実践は、この交感神経の過剰な働きを抑え、副交感神経とのバランスを整えるのに役立ちます。その結果、不安感の軽減、睡眠の質の向上、集中力の向上など、様々な効果が期待できます。

呼吸とセロトニンの関係:幸せホルモンへの影響

セロトニンは、脳内で働く神経伝達物質の一つで、「幸せホルモン」とも呼ばれています。心の安定や幸福感、睡眠の質の維持、食欲のコントロールなど、私たちの心身の健康に深く関わっています。呼吸法は、このセロトニンの分泌にも間接的に影響を与えると考えられています。

セロトニンの役割

セロトニンは、感情のコントロールや精神安定に重要な役割を果たしており、不足するとうつ病や不安障害などの精神疾患のリスクが高まるとされています。また、睡眠ホルモンであるメラトニンの生成にも関わっており、質の高い睡眠を維持するためにも不可欠です。

呼吸がセロトニン分泌を促す間接的なメカニズム

腹式呼吸などのリラックス効果の高い呼吸法は、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制することが知られています。慢性的なストレスはセロトニンの分泌を低下させるため、ストレスを軽減することで、セロトニンの正常な分泌を促す可能性があります。

また、呼吸法は自律神経のバランスを整え、心身のリラックス状態を作り出します。このようなリラックス状態は、セロトニンの分泌を促すと考えられています。さらに意識的な呼吸法の実践は、生活リズムを整え、睡眠の質を向上させることにも繋がり、結果的にセロトニンの分泌をサポートする可能性があります。

呼吸法がうつに与える影響:心の状態を穏やかに

うつ病は、気分の落ち込みや意欲の低下、興味や喜びの喪失などを主な症状とする精神疾患です。その原因は複雑多岐にわたりますが、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れも関与していると考えられています。呼吸法は、このうつ病の症状緩和にも役立つ可能性があります。

うつ病のメカニズムと呼吸の関連性

うつ病の患者さんは、しばしば呼吸が浅く、速くなっていることがあります。これは、ストレスや不安によって交感神経が過剰に活性化している状態を示唆しています。意識的にゆっくりとした腹式呼吸を行うことで、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせることは、うつ症状の緩和に繋がる可能性があります。

腹式呼吸による気分の改善効果

腹式呼吸によって得られるリラックス効果は、ネガティブな感情や思考を鎮め、気分を安定させるのに役立ちます。呼吸に意識を集中することで、現在に意識を向けることができ、過去の嫌な経験や未来への不安にとらわれることを防ぐ効果も期待できます。

睡眠の質の向上とメンタルヘルスの好循環

うつ病の患者さんは、不眠に悩まされることが多いですが、腹式呼吸はリラックス効果を高め、入眠をスムーズにし、睡眠の質を向上させる効果があります。質の高い睡眠は、心身の回復を促し、うつ症状の改善に繋がる良いサイクルを生み出す可能性があります。

呼吸法はあくまで補助的な役割

呼吸法は、うつ病の治療において、薬物療法や心理療法などの主要な治療法を補完する役割を果たすものです。呼吸法だけでうつ病が完全に治るわけではありませんが、セルフで行なう積極的な実践は、症状の緩和や再発予防に役立つ可能性があります。

呼吸法が頚性うつを改善させる可能性

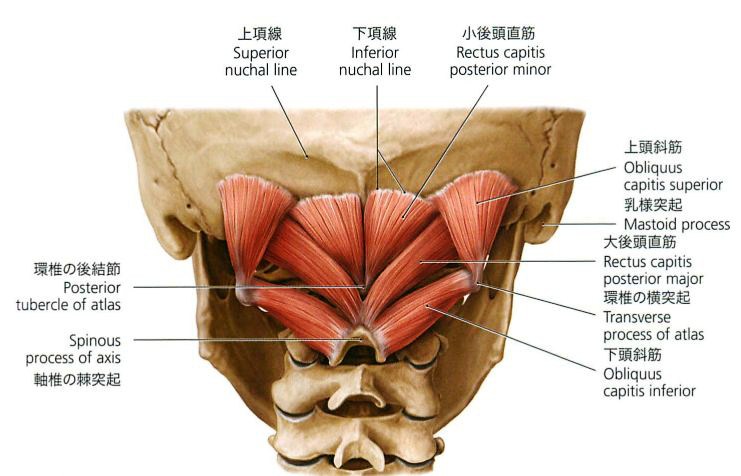

近年注目されている「頸性うつ」は、首や肩の慢性的なこりや痛みが原因で、自律神経の乱れを引き起こし、うつ病に似た精神症状が現れる状態と考えられています。呼吸法は、この頸性うつの改善にも役立つ可能性があります。

頸性うつと物理的な要因

頸性うつは、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などによる不良姿勢が主な原因の一つとされています。首や肩の筋肉が緊張し、血行が悪くなることで、自律神経のバランスが乱れ、精神的な不調に繋がることがあります。

呼吸法による首や肩の筋肉の緩和

腹式呼吸は、全身の筋肉の緊張を和らげる効果があります。深い呼吸によって横隔膜が大きく動くことで、首や肩周りの筋肉も間接的にリラックスし、血行が促進される可能性があります。

自律神経の安定化と精神的な影響の軽減

頚性うつの場合、首周りの構造的な問題(ズレ、歪み、筋肉の癒着や変性)が自律神経の乱れを引き起こし、それが精神的な症状に繋がっていると考えられます。腹式呼吸によって自律神経のバランスを整えることで、不安感や抑うつ気分といった精神症状の緩和が期待できます。

血行促進と酸素供給の改善

深い呼吸は、全身の血行を促進し、脳や筋肉への酸素供給を向上させます。これにより、首や肩の筋肉の緊張が和らぎ、 身体的な不快感が軽減される可能性があります。

他の頚性うつ対策との併用

呼吸法は、頚性うつの改善において、姿勢の改善、ストレッチ、 理学療法などの他の治療法と併用することで、より効果を発揮すると考えられます。

腹式呼吸の正しいやり方:初心者でも簡単

腹式呼吸は、特別な道具を必要とせず、いつでもどこでも簡単に行うことができます。初心者の方でもすぐに実践できる基本的な方法をご紹介します。

- 楽な姿勢で座るか、仰向けに寝ます。 体の力を抜き、リラックスできる姿勢を取りましょう。

- 片方の手を胸に、もう片方の手をお腹に当てます。 これにより、呼吸の際にどちらが動いているかを確認できます。

- 鼻からゆっくりと息を吸い込みます。 この時、お腹に当てた手が膨らむのを感じ、胸に当てた手はほとんど動かないように意識します。横隔膜が下がることで、お腹が膨らむのが理想的な状態です。

- 口からゆっくりと時間をかけて息を吐き出します。 この時、お腹に当てた手がへこむのを感じます。息を吸う時間の2倍程度の時間をかけて、ゆっくりと息を吐き出すことを意識しましょう。

- これを数分間、 身体のリラックス状態を感じながら繰り返します。 呼吸に集中することで、心が落ち着くのを感じられるでしょう。

日常生活に呼吸法を取り入れるヒント

呼吸法を習慣化することで、より効果を実感できます。日常生活に無理なく取り入れるためのヒントをご紹介します。

- 毎日の習慣にする: 朝起きた時、寝る前、仕事の休憩時間など、 定期的に行なえるタイミングで呼吸法を行う時間を設けましょう。

- 短時間でも効果あり: 1回5分程度の実践でも、 習慣的にに行うことで効果が期待できます。

- 様々な場面で活用: ストレスを感じた時、緊張した時、集中力を高めたい時など、いつでもどこでも呼吸法を試してみましょう。

- 他のリラクゼーション法との組み合わせ: 瞑想やヨガなど、他のリラクゼーション法と組み合わせて行うのも効果的です。

注意点と継続の重要性

呼吸法は、副作用の少ない安全な方法ですが、いくつか注意点があります。無理に行うと、過呼吸のような状態になる可能性もあるため、 無理なく行うことが大切です。また、効果を実感するためには継続することが重要です。すぐに効果が出なくても諦めずに、毎日習慣として取り入れてみましょう。

まとめ

深呼吸と腹式呼吸は、どちらも意識的に行う呼吸法ですが、そのメカニズムと効果には違いがあります。特に、横隔膜を意識した腹式呼吸は、自律神経を整え、セロトニンの分泌を促し、うつ症状の緩和に役立つ可能性を秘めています。また、首や肩の緊張を和らげることで、頚性うつの改善にも貢献するかもしれません。

- お電話でのご予約06-6334-0086 お電話でのご予約06-6334-0086

-

ご予約・お問い合わせ

フォームはこちら