院長ブログ- BLOG -

つらい不調と頚椎の意外な関係、「頚性うつ」について、体の仕組みから考えてみましょう

なんだか気分が晴れない、体がだるい、よく眠れない…。こういったつらい症状があると、「うつ病かな」と思われることが多いかもしれません。もちろん、心や脳の働きが原因となっていることもあります。でも、もしかしたら、意外なところに原因があることも。それが「頚椎(けいつい)」、つまり首の骨の状態なのです。最近、「頚性うつ」といって、首の問題からうつ病に似た様々な不調が起きることが注目されています。今日は、私たちの体の仕組み、特に首の骨のあたりを優しく見ながら、なぜそんなことが起こるのかを一緒に探ってみましょう。

私たちの首の骨、頚椎ってどんな働きをしているの?

私たちの首には、7つの小さな骨が積み木のように重なって「頚椎」を作っています。横から見ると、この頚椎は前に少しだけカーブしているのが健康な状態です。この自然なカーブがあるおかげで、約5キロもあると言われる私たちの頭を、首はうまくバランスを取って支えることができます。例えるなら、バネのように衝撃を吸収してくれる役割もしています。

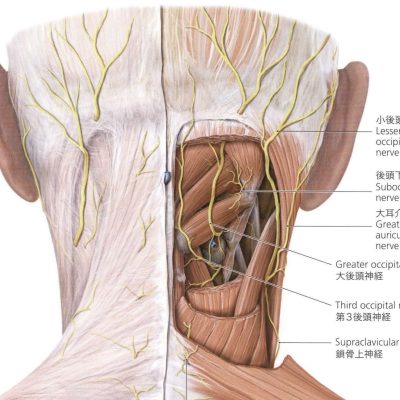

そして、この頚椎のトンネルの中には、脳から体の隅々まで命令を伝えたり、逆に体からの情報を受け取ったりする「脊髄(せきずい)」という太い神経の束が通っています。脊髄は、手足を動かしたり、熱いものに触れたときに「あつい!」と感じたりする、とても大切な神経の通り道です。

さらに、この頚椎のすぐそばには、私たちの意志とは関係なく、心臓を動かしたり、息をしたり、食べ物を消化したり、体温を調節したりと、体の様々な機能を自動的にコントロールしてくれている「自律神経」という神経の大切な集まり(神経節)があるのです。特に、体の活動モードをオンにする交感神経の司令塔のような場所が、この首の骨の周りにあります。

首の骨の並びが崩れると、何が起きるのでしょう?

パソコンやスマートフォンを長時間見ているとき、私たちはどうしても顔を下に向けて猫背になりがちです。このような姿勢が続くと、先ほどお話しした頚椎の自然な前のカーブが失われて、まっすぐになってしまうことがあります。これを「ストレートネック」と呼んだりします。

頚椎の並びが崩れてしまうと、本来なら骨で支えられるはずの頭の重さを、首周りの筋肉が頑張って支えなければならなくなります。首にはたくさんの筋肉があります。頭の後ろから首、背中にかけて広がる大きな筋肉や、もっと深いところにある細かい筋肉まで、多くの筋肉が協力して頭を支え、首を動かしています。

頚椎の並びが悪くなると、これらの筋肉は休む暇なく働き続けなければなりません。すると、筋肉はだんだん疲れて硬くなり、カチカチに凝り固まってしまいます。まるで、ゴムが伸び切って硬くなってしまうようなイメージでしょうか。この筋肉の硬さが、さらに首の動きを悪くして、頚椎の並びをもっと崩してしまう…という、つらい悪循環が生まれてしまうことがあるのです。

硬くなった首の筋肉が、自律神経に触れてしまう?

さて、ここで大切なポイントがあります。先ほどお話しした、体の自動運転を司る「自律神経」の大切な集まり(神経節)が、頚椎のすぐそば、そして硬くなりやすい首の筋肉の近くにあるという点です。

頚椎の並びが崩れたり、首の筋肉がひどく硬くなったりすると、物理的にこれらの神経節が引っ張られたり、周りから圧迫されたりすることが考えられます。例えるなら、硬くなった筋肉が風船を圧迫するようなイメージです。特に、活動モードをオンにする交感神経の神経節は、頚椎の前の方に位置しており、ストレートネックなどで首の前の筋肉が緊張すると、影響を受けやすい場所にあるのです。

自律神経のバランスが崩れると、心や体にどんな変化が?

自律神経は、体のアクセル役の「交感神経」と、ブレーキ役の「副交感神経」がバランスを取り合って働いています。活動する時間には交感神経が優位になり、リラックスしたり休んだりする時間には副交感神経が優位になります。

ところが、頚椎の並びの乱れや首の筋肉の硬さによって、首の近くにある自律神経節が刺激され続けると、このバランスが崩れてしまうことがあります。特に、交感神経が必要以上に働きすぎてしまう(過緊張)状態になりやすいと言われています。

交感神経が常にオンの状態が続くと、体は常に緊張しているような状態になります。すると、心臓がドキドキしたり、血圧が不安定になったり、汗がたくさん出たり、手が冷たくなったり、お腹の調子が悪くなったりと、様々な体の不調が現れます。

さらに、自律神経は脳とも深く繋がっています。自律神経のバランスが崩れると、脳の働きにも影響が出てしまい、気持ちが落ち着かなくなったり、イライラしたり、夜眠れなくなったり、体が重くて何もする気が起きなくなったり、集中力が続かなくなったりといった精神的な症状が現れやすくなります。これらの症状は、一般的なうつ病の症状ととてもよく似ています。これが、「頚性うつ」と呼ばれ、首の問題が心や体の不調につながる仕組みと考えられているのです。

首の骨や筋肉の問題が、すぐそばにある自律神経に触れてしまい、それが全身の調子を狂わせ、結果として気持ちにも影響を与えてしまう。体の構造から見ると、十分に起こりうることなのです。

まとめ:首を大切にすることが、心と体の健やかさに繋がる

「頚性うつ」は、頚椎の並びが悪くなることで首周りの筋肉が硬くなり、その硬くなった筋肉やずれてしまった骨が、すぐ近くにある自律神経の大切な場所を刺激してしまうことが原因で起こると考えられています。体の構造を詳しく見ていくと、首の骨や筋肉、そして自律神経はとても近い場所にあり、物理的な問題が神経の働きに影響を与えやすい位置関係にあることが分かります。

私たちの首を大切にすることは、単に首の凝りや痛みを和らげるだけでなく、体の自動運転である自律神経の働きを整え、心も体も健やかに保つことに繋がる可能性があるのです。普段から良い姿勢を心がけたり、適度に体を動かしたり、首に負担をかけないように工夫したりすることが、もしかしたらつらい不調から私たちを守ってくれる大切な一歩になるのかもしれません。

- お電話でのご予約06-6334-0086 お電話でのご予約06-6334-0086

-

ご予約・お問い合わせ

フォームはこちら