院長ブログ- BLOG -

ストレスと首の痛みが引き起こす心の不調: 【頚性うつ】の原因・症状・対策

はじめに

現代社会は、情報化やテクノロジーの進化に伴い、私たちの生活様式を大きく変えました。その恩恵を受ける一方で、長時間にわたるデスクワークやスマートフォンの使用は、私たちの体に様々な負担を強いています。特に、首や肩の慢性的なこりや痛みは、多くの方が経験する悩みの一つでしょう。しかし、これらの物理的な不調が、単なる体の問題として片付けられない場合があることをご存知でしょうか?近年注目されているのが、「頸性うつ」と呼ばれる状態です。これは、首の物理的な問題が原因で、精神的な落ち込みや憂うつ感といったうつ病に似た症状を引き起こすと考えられています。

頚性うつとは?その定義と背景

「頚性うつ」とは、医学的な正式名称ではありませんが、一般的に、首周りの筋肉の異常な緊張や頸椎の歪みなどが原因となり、頭痛、めまい、吐き気といった自律神経失調の症状とともに、精神的な不安感や抑うつ気分などのうつ病に似た症状が併発した状態を指します。つまり、物理的な問題が精神的な不調を引き起こすという点が、一般的なうつ病とは異なる特徴と言えるでしょう。

近年、特に20代から30代の若い世代を中心に、この頸性うつの増加が報告されています。その背景には、長時間のパソコン作業やスマートフォン操作による不良姿勢の常態化が大きく影響していると考えられています。頭が前に突き出した猫背姿勢は、首の後ろ側の筋肉に過度な負担をかけ、慢性的な緊張状態を生み出します。この状態が長期間続くことで、首周りの血管や神経が圧迫され、様々な不調を引き起こすのです。

頚性うつの主な原因: 物理的ストレスと生活習慣

頸性うつを引き起こす原因は多岐にわたりますが、主に物理的なストレスと日々の生活習慣が深く関わっています。

- 長時間におよぶ不良姿勢

現代人の生活において、デスクワークは避けて通れないものとなっています。しかし、長時間同じ姿勢でいること、特に画面に集中するあまり前かがみになったり、猫背になったりする姿勢は、首の筋肉に大きな負担をかけます。また、スマートフォンを長時間使用する際に下を向く姿勢(いわゆる「スマホ首」)も、頸椎に大きな負担をかける原因となります。このような不良姿勢が慢性化することで、首の筋肉は常に緊張し、疲労が蓄積されていきます。

- 首や肩の筋肉の過緊張

精神的なストレスも、首や肩の筋肉を緊張させる大きな要因です。ストレスを感じると、体は無意識のうちにこわばり、特に首や肩周りの筋肉は緊張しやすくなります。この状態が長く続くと、筋肉は硬くなり、血行が悪化し、痛みや不快感を引き起こします。また、痛みそのものがさらなるストレスとなり、筋肉の緊張を増幅させるという悪循環に陥ることもあります。

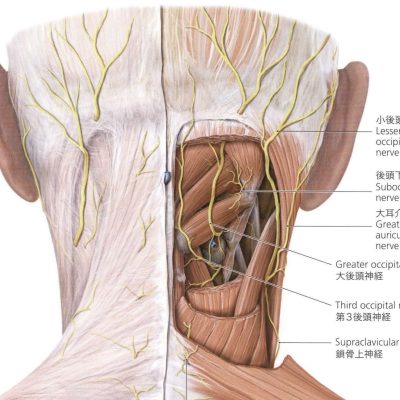

- 頚椎の歪みと神経圧迫

頚椎は、頭部を支える重要な役割を担っていますが、不良姿勢や物理的な衝撃などによって歪みが生じることがあります。頚椎が歪むと、その周辺を通る神経が圧迫され、様々な症状を引き起こす可能性があります。特に、自律神経は全身の機能を調整する重要な役割を担っており、頚椎の歪みによって自律神経が圧迫されると、心身に様々な不調が現れることがあります。ストレートネックのように、本来緩やかなカーブを描いているはずの頚椎がまっすぐになってしまう状態も、首の筋肉や神経に負担をかけ、頸性うつのリスクを高める要因となります。

- 運動不足

適度な運動は、全身の血行を促進し、筋肉の柔軟性を保つために不可欠です。運動不足の状態が続くと、首や肩周りの筋肉が脆弱化し、些細な負担でも緊張しやすくなります。また、運動不足はストレス解消の機会を減らし、精神的な不調にも繋がりかねません。

- 不適切な睡眠習慣

睡眠は、心身を休息させ、疲労を回復させるための重要な時間です。しかし、高すぎる枕や柔らかすぎる枕を使用したり、うつ伏せで寝たりする習慣は、首に不自然な負担をかけ、筋肉の緊張や頸椎の歪みを引き起こす可能性があります。質の低い睡眠は、自律神経のバランスを乱し、精神的な不調を招く要因にもなります。

頚性うつの多様な症状: 物理的不調と精神的な落ち込み

頚性うつの症状は、物理的なものと精神的なものが複雑に絡み合って現れるのが特徴です。

物理的な身体症状

- 首や肩の強いこり、痛み、張り

- 頭痛(特に後頭部から首にかけての緊張型頭痛)

- めまい、ふらつき

- 眼精疲労、目の奥の痛み、かすみ

- 吐き気、食欲不振

- 耳鳴り

- 顎関節の痛み、口の開けにくさ

- 手のしびれ、だるさ

- 慢性的な疲労感、倦怠感

精神的な症状

- 気分の落ち込み、憂うつ感

- 意欲低下、何をするのも億劫になる

- 集中力低下、思考力の低下

- 不安感、焦燥感、イライラしやすさ

- 不眠、寝つきが悪い、途中で目が覚める

- 食欲不振または過食

- 感情の起伏が激しくなる

これらの症状は、個人差があり、また日によって変動することもあります。しかし、複数の症状が長期間にわたって続く場合は、頸性うつの可能性を考慮する必要があります。

頚性うつと関連する可能性のある疾患

頚性うつは、他の疾患と関連したり、症状を悪化させたりする可能性があります。

- 自律神経失調症

前述の通り、首の物理的な問題は自律神経のバランスを大きく乱す可能性があります。自律神経失調症は、動悸、息切れ、消化不良、発汗異常、体温調節の乱れなど、全身に様々な不定愁訴を引き起こします。頸性うつと自律神経失調症は、原因と症状が深く関連しているため、合併することも少なくありません。

- ストレートネック

スマートフォンやパソコンの長時間使用によって起こりやすいストレートネックは、頚椎の自然なカーブが失われた状態です。この状態は、首の筋肉や靭帯に過度な負担をかけ、神経を圧迫しやすくなります。そのため、ストレートネックは頚性うつの物理的な原因の一つとして重要視されています。

- 緊張型頭痛

首や肩の筋肉の緊張は、頭痛の中でも最も一般的な緊張型頭痛の主要な原因となります。慢性的な首こりを抱える方は、頭痛に悩まされることも多く、それが精神的なストレスを増幅させ、頸性うつを悪化させる可能性があります。

- 顎関節症(TMJ Disorder)

首の筋肉と顎の筋肉は密接に関連しています。顎関節の歪みや筋肉の緊張は、首の筋肉にも影響を与え、逆もまた然りです。顎関節症による痛みや不快感が、首の緊張を高め、頸性うつの症状を誘発したり悪化させたりすることがあります。

頚性うつの予防法: 健康的な生活習慣と意識的なケア

頚性うつを予防するためには、日々の生活習慣を見直し、首に負担をかけないように意識することが重要です。

- 正しい姿勢を心がける

座る時も立つ時も、背筋をまっすぐ伸ばし、顎を軽く引くように意識しましょう。デスクワークの際は、モニターの高さを調整し、目線が自然と画面に向かうように工夫することが大切です。また、スマートフォンを使用する際は、画面を目の高さに近づけるように心がけ、首を過度に下に向けないようにしましょう。

- 定期的な運動とストレッチ

首や肩周りの筋肉を定期的に動かすことで、筋肉の柔軟性を保ち、血行を促進することができます。簡単なストレッチや体操をこまめに行うことや、ウォーキングや水泳などの全身運動を取り入れることも有効です。特に、首をゆっくりと回したり、肩を大きく回したりするストレッチは、筋肉の緊張を和らげるのに役立ちます。

- デジタルデバイスの使用時間を意識する

スマートフォンやパソコンの長時間使用は避け、適度に休憩を取りましょう。休憩時間には、首や肩のストレッチを行うことがおすすめです。また、寝る前のデジタルデバイスの使用は、睡眠の質を低下させる可能性があるため、控えるようにしましょう。

- ストレスを適切に管理する

ストレスは首や肩の筋肉の緊張を招く大きな要因です。自分に合ったストレス解消法を見つけ、日常的に実践することが大切です。例えば、趣味に没頭する、音楽を聴く、アロマテラピーを取り入れる、瞑想やマインドフルネスを実践するなど、心身をリラックスさせる時間を作りましょう。

- 質の高い睡眠を確保する

適切な高さと硬さの枕を選び、健康的な睡眠環境を整えましょう。寝る前にカフェインやアルコールを摂取することは避け、規則正しい睡眠時間を確保することが重要です。

- バランスの取れた食事

健康な体を作るためには、バランスの取れた食事が不可欠です。特に、筋肉の健康維持に必要なタンパク質や、神経機能を正常に保つためのビタミンB群などを積極的に摂取するように心がけましょう。

頚性うつの改善法: 物理的アプローチと生活習慣の改善

もし頚性うつの症状が現れてしまった場合でも、適切な対処を行うことで改善が期待できます。

- 専門家による物理療法

整体師、理学療法士、カイロプラクターなど、首や体の歪みの専門家に相談し、適切な物理療法を受けることが有効です。手技によるマッサージやストレッチ、頸椎の調整などを受けることで、筋肉の緊張が和らぎ、神経の圧迫が解放される可能性があります。

- 鍼灸治療

鍼や灸の刺激は、筋肉の緊張を緩和し、血行を促進する効果が期待できます。自律神経のバランスを整える効果も報告されており、頸性うつの症状改善に役立つ可能性があります。

- 整体

全身の骨格や筋肉のバランスを整える整体は、頸椎の歪みを改善し、首にかかる負担を軽減するのに役立ちます。

- 定期的な運動とストレッチの継続

予防法と同様に、定期的な運動とストレッチは改善にも効果的です。特に、首や肩周りの筋肉をゆっくりと伸ばすストレッチを毎日行うことがおすすめです。

- 温熱療法

温かいタオルや入浴などで首を温めることで、筋肉の血行が促進され、緊張が和らぎます。

- リラクゼーション技法

深呼吸や瞑想、ヨガなどのリラクゼーション技法を実践することで、心身の緊張が和らぎ、自律神経のバランスが整うことが期待できます。

- 必要に応じた医療機関への相談

症状が重い場合や改善が見られない場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、医師の診断を受けることが重要です。必要に応じて、薬物療法やカウンセリングなどの適切な治療を受けることを検討しましょう。

おわりに

頚性うつは、物理的な問題が精神的な不調を引き起こすという、現代社会ならではの複合的な症状と言えるでしょう。しかし、その原因や対策を正しく理解し、適切なアプローチを行うことで、症状の改善や予防は十分に可能です。本記事でご紹介した情報を参考に、日々の生活習慣を見直し、首に優しい健康的な生活を送ることを心がけてください。もし、首の痛みや憂うつ感でお悩みの場合は、一人で抱え込まずに、当院へご相談ください。

- お電話でのご予約06-6334-0086 お電話でのご予約06-6334-0086

-

ご予約・お問い合わせ

フォームはこちら